Zoodirektor, Tierarzt, Marketingfachmann | geb. am 25. März 1964 in Ortrand (Brandenburg)

Zoodirektor, Tierarzt, Marketingfachmann | geb. am 25. März 1964 in Ortrand (Brandenburg)

Bürgerrechtler, Sammlungssachbearbeiter, Vorstand Bürgerarchiv | geb. am 4. Mai 1962 in Leipzig

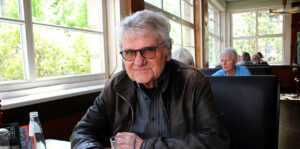

Kabarettist, Autor, Germanist | geb. am 15. Juli 1944 in Ebersbach (Sachsen)

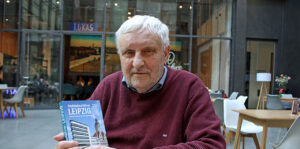

Diplomhistoriker, Museologe, Fotoarchivar | geb. am 14. September 1955 in Markranstädt

Kunsthistorikerin, Museumsdirektorin, Buchwissenschaftlerin | geb. am 21. Februar 1963 in Unna/Westfalen

Architekturhistoriker, Denkmalpfleger, Autor | geb. am 25. September 1947 in Osterfeld

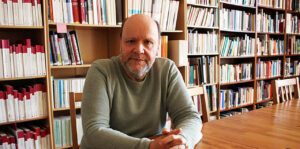

Verleger, Autor, Vorsitzender Geschichtsverein | geb. am 11. Februar 1961 in Berlin

Fotografin, Fotokünstlerin, Geschichtenerzählerin | geb. 1966 in Leipzig

Musikwissenschaftler, Autor, Intendant | geb. am 15. Februar 1978 in Leipzig