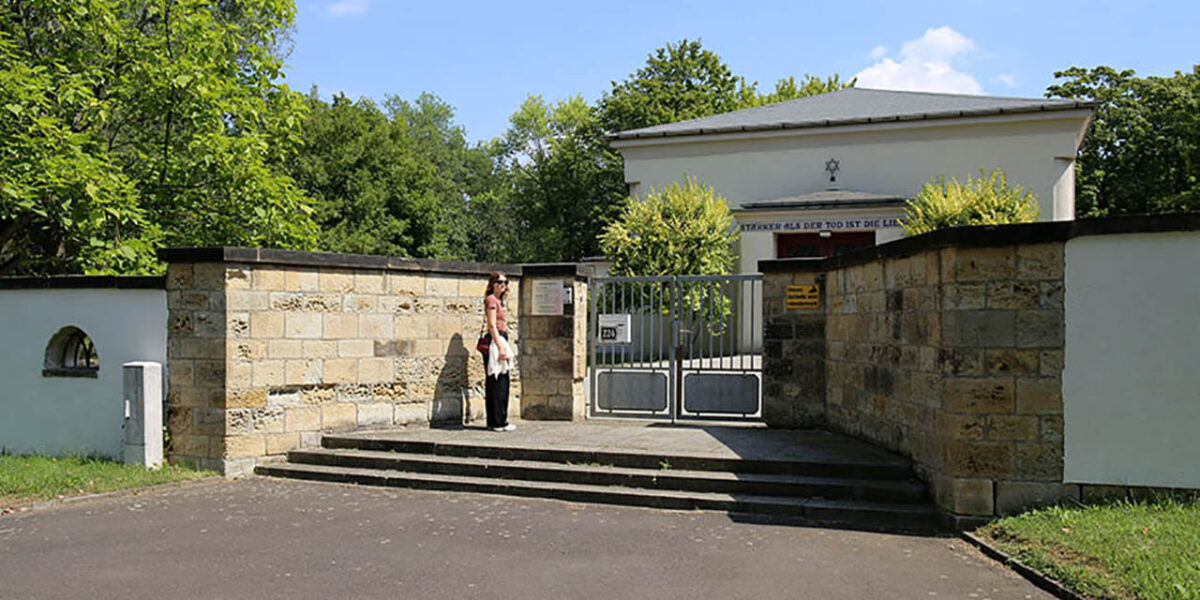

„Stärker als der Tod ist die Liebe“ steht über dem Eingang der Trauerhalle. Es ist ein schmuckloser Bau aus den 1950er-Jahren. Er steht hinter einer Mauer an der Delitzscher Straße. Von außen ist der Blick auf die Gräber des Neuen Israelitischen Friedhofs unmöglich. Doch das sollte niemanden abschrecken, diesen besonderen Erinnerungsort unter vielen alten Bäumen zu erkunden. Wer dort entlang spaziert, kann auf den Grabsteinen viele Namen entdecken, die untrennbar mit der Leipziger Geschichte verbunden sind. Jenen des Musikers und Chorpädagogen Barnet Licht beispielsweise, der den Synagogenchor geleitet hat. Zu finden ist auch das Grab von Werner Sander, der 1963 den Leipziger Synagogalchor gründete. Oder jenes des Pelzkönigs Chaim Eitingon, der Leipzig ein Krankenhaus schenkte. Der Neue Israelitische Friedhof ist nach der ersten, nicht mehr existierenden Begräbnisstätte im Johannistal und dem Alten Israelitischen Friedhof an der Berliner Straße die dritte jüdische Ruhestätte in Leipzig. Wie alle jüdischen Friedhöfe erlebt das Areal eine wechselvolle Geschichte.

Bildergalerie - Neuer Israelitischer Friedhof

Ein jüdischer Friedhof für die Ewigkeit

Das Land am nördlichen Stadtrand gehört der Israelitischen Religionsgemeinde seit 1901. Damals ist absehbar, dass der bisherige Alte Friedhof nicht ausreicht. Nach der Halacha, den rechtlichen Überlieferungen des Judentums, dürfen Gräber nicht doppelbelegt oder ausgehoben werden. Jüdische Friedhöfe sind für die Ewigkeit bestimmt. 1925 startet der Bau der Anlage nach Plänen des Leipziger Gartenarchitekten Otto Moosdorf. Imposant wird die Trauerhalle, die der Architekt Wilhelm Haller entwirft. Es ist eine Dreiflügelanlage, die Funktionsräume um einen zentralen Kuppelbau beherbergt. Die 21 Meter hohe monumentale Kuppel prägt durchaus den gesamten Stadtteil.

Der Neue Israelitische Friedhof an der Delitzscher Landstraße (heute Delitzscher Straße) wird am 6. Mai 1928 feierlich geweiht. Bereits zehn Jahre später, beim Novemberpogrom 1938 fallen die Flügelbauten der Trauerhalle einem Brandanschlag der Nationalsozialisten zum Opfer. Die Kuppelhalle kann dem Feuer zwar widerstehen. Doch am 24. Februar 1939 wird sie auf Betreiben der Stadtverwaltung gesprengt. Bereits 1936 ordnet diese die Einebnung des ersten jüdischen Friedhofs im Johannistal an der Stephanstraße an.

Messjuden gründen ersten jüdischen Friedhof Leipzigs

Dieser Friedhof wird 1814 von Messjuden aus dem galizischen Brody außerhalb der Stadtmauern gegründet. Dafür gibt es einen simplen Grund: Es ist einfach mühsam, während der Leipziger Messe Verstorbene zu überführen. Die Stadtväter wissen jedoch, welchen beträchtlichen Nutzen ein Messebesuch polnischer Juden dem Handelsplatz Leipzig bringt. Deshalb entsteht der Friedhof lange bevor sich in Leipzig eine jüdische Gemeinde etablieren darf. Für Beisetzungen wird er bis 1864 genutzt. Seine Geschichte wird von der Historikerin Karin Löffler in einem Buch aufgearbeitet, das im Lehmstedt-Verlag erschienen ist. Die Gemeinde muss das Areal 1937 beräumen. Das ist nach jüdischem Glauben ein Tabubruch: Jüdische Friedhöfe sind für die Ewigkeit angelegt und dürfen nicht aufgegeben werden. Dennoch werden Gebeine exhumiert, in kleine Leinensäcke gepackt und auf den Neuen Israelitischen Friedhof überführt. Ebenso 17 Grabsteine.

Nach dem Zweiten Weltkrieg können dort Aufräumungsarbeiten beginnen. Urnen aus Konzentrationslagern sowie verstorbene oder ermordete polnische Juden aus dem nahe gelegenen Zwangsarbeiterlager werden hier ebenfalls bestattet.

Ab 1948 finden wieder reguläre Begräbnisse statt. Ein Mahnmal für die 14.000 im Nationalsozialismus ermordeten Leipziger Bürger jüdischen Glaubens wird 1951 errichtet. Es entsteht zudem eine viel kleinere, bescheidenere Trauerhalle mit rituellen Räumen, die nach Plänen des Architekten Walter Beyer von 1953 bis 1955 gebaut wird. Im Innern wird eine Gedenktafel aufgehängt, die an die Zerstörung der alten Kuppelhalle erinnert.

Nach Zuwanderung ist mehr Platz nötig

Seit 1993 ist der Neue Israelitische Friedhof ein Kulturdenkmal. Auch einzelne Grabmale sind geschützt. In den 1990er-Jahren ist die Gemeinde aufgrund der Zuwanderung von Menschen jüdischen Glaubens aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion stark gewachsen. Die Gemeinde muss das Areal für ihre Toten erweitern. Das Gelände gehört ihr zwar. Ein Teil davon ist allerdings an einen benachbarten Kleingartenverein verpachtet. Zwei Dutzend Parzellen müssen letztlich weichen, was sogar Gerichte beschäftigt.

Inzwischen ist es wieder ruhig um den Friedhof geworden. Die Gemeinde arbeitet daran, ihn besser in die städtische Erinnerungskultur zu integrieren sowie intensiver zu erforschen. Bei der Sanierung der Universitätsbibliothek werden 1998 Fragmente von neun Thorarollen gefunden. Die werden ein Jahr später auf dem Friedhof beerdigt. Die Handschriften stammen aus polnischen Synagogen und wurden dort von den Nationalsozialisten geraubt.

Trotz der Bemühungen der Gemeinde und der Unterstützung der Stadt Leipzig befinden sich viele Grabanlagen in schlechtem Zustand. Oft gibt es keine Nachkommen oder sie leben weit verstreut in der Welt. Der Aufwand zur Erhaltung des Friedhofs ist riesig – es gibt allerdings auch viel Engagement in der Stadtgesellschaft.

HTWK erforscht Gräber mit Bodenradar

Eta Zachäus von der Israelitischen Religionsgemeinde ist die gute Seele des Friedhofes, die die Erforschung und die Neugestaltung des Areals beflügelt. Dabei steht ihr der Leipziger Historiker Steffen Held zur Seite, der in akribischer Archivarbeit zur Aufklärung beiträgt und Führungen über den Friedhof anbietet.

Einzigartig ist ein gemeinsames Projekt mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Forscher der HTWK um Geotechnik-Professor Ralf Thiele sowie Architekt Ronald Scherzer-Heidenberger, Professor für Regionalplanung und Städtebau, vermessen die jüdische Ruhestätte mittels Bodenradar. Sie blicken in den Untergrund, ohne den Boden umzuschichten. Untersucht wird, ob sich an den vermuteten Stellen tatsächlich Gebeine befinden. Oder auch Urnen, die es im liberalen Judentum durchaus gibt. Oft werden die Urnen auch im Sarg beigesetzt. Im Holocaust wurden jüdische Leichen ebenfalls verbrannt.

Und es wird erkundet, wohin die Gräber und Gebeine des Alten Johannisfriedhofs in der nationalsozialistischen Zeit gewaltsam versetzt wurden. Es gibt Unterlagen und Sterbebücher. Aber viele Daten fehlen noch. „Wir sind dabei eine Datenbank zu erstellen, um sagen zu können: Ja, der Mensch ist wirklich hier beerdigt“, so Eta Zachäus.

Gemeinsam mit der Gemeinde werden Pläne zur behutsamen Neugestaltung des Parkfriedhofes entwickelt. Die in den vergangenen Jahren frei angelegten Grabfelder sollen sich in ein schlüssiges Gesamtkonzept integrieren. Die neuen Gräber sind Ausdruck einer Bestattungskultur in Ländern, in denen die eingewanderten Juden einst lebten. Dort sind beispielsweise Bildnisse und Kunstblumen an Gräbern üblich – was durchaus zu Konflikten mit der Friedhofsleitung führt. Gräber mit besonderer historischer Bedeutung – etwa die Umbettungen vom Johannisfriedhof – sollen zudem besser erkenntlich sein.

Stand: 28.06.2024