Denkmale

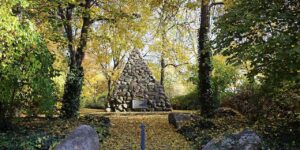

Gletschersteinpyramide

Weiterlesen »

Gustav-Schwabe-Platz, Naunhofer Straße/Ludolf-Colditz-Straße | Ortsteil: Stötteritz

Gustav-Schwabe-Platz, Naunhofer Straße/Ludolf-Colditz-Straße | Ortsteil: Stötteritz

Anton-Bruckner-Allee 50 / Clara-Zetkin-Park | Ortsteil: Zentrum-Süd

zwischen Promenadenring und Matthäikirchhof | Ortsteil: Zentrum

Stadtraum | Ortsteil: Zentrum (drei weitere Standorte befinden sich außerhalb des Zentrums)

Augustusplatz 10 / Leibnizforum der Universität Leipzig | Ortsteil: Zentrum