Ereignisse

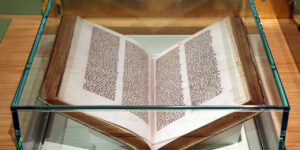

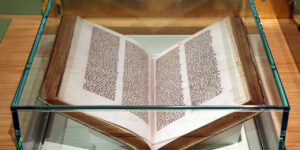

Stadtgründung Leipzig / Stadtbrief

Weiterlesen »

Stadtarchiv Leipzig / Stadtgeschichtliches Museum Leipzig | Ortsteil: Zentrum-Südost / Zentrum

Stadtarchiv Leipzig / Stadtgeschichtliches Museum Leipzig | Ortsteil: Zentrum-Südost / Zentrum

Anton-Bruckner-Allee / Clara-Zetkin-Park | Ortsteil: Zentrum-West

Kunstmäzen, Hotelier | geb. am 17. Februar 1935 in Stolp (damals Pommern)

Grimmaische Straße / östlicher Eingang | Ortsteil: Zentrum