Ein stilisierter Koffer steht auf einem Sockel am Gleis 24 der Ostseite des Leipziger Hauptbahnhofs. Meist gehen die Passanten achtlos daran vorbei. Jedes Jahr treffen sich hier aber auch viele Menschen, um an die Schicksale jüdischer Männer, Frauen und Kinder zu erinnern. In der Regel am 27. Januar, dem nationalen Holocaust-Gedenktag. Die Gedenkinstallation ist allen Opfern gewidmet, die während des Nationalsozialismus vom Hauptbahnhof über das Eisenbahnnetz in Zwangs- und Todeslager verschleppt worden sind.

Das Mahnmal gibt es seit 2012. Es geht auf eine Initiative des Vereins Friedenszentrum Leipzig zurück. Entworfen hat das Denkmal der Leipziger Künstler Roland Steckel. Bundestagsabgeordnete aus Leipzig haben damals bei der Deutschen Bahn AG den Weg für die Errichtung der Gedenkinstallation geebnet und Spenden eingeworben. Denn das Thema wurde in Chefetagen der Deutschen Bahn AG lange Zeit verdrängt.

Denkmal symbolisiert Millionen Schicksale

Die Deutsche Reichsbahn hat während des NS-Regimes tausende Menschen deportiert und gut daran verdient. Die Transporte erfolgen mit ihren Waggons und über ihr Streckennetz. Auch von Leipzig aus gehen Transporte in die Konzentrationslager Auschwitz, Theresienstadt, Riga und Belzyce.

Das Denkmal symbolisiert nun die Millionen Einzelschicksale von Menschen, die unter der Mitwisserschaft der damaligen Bevölkerung in den Tod fahren müssen. Die Transporte finden teilweise am helllichten Tag und auf benachbarten Gleisen des Personenverkehrs statt. Postkarten mit Hilferufen oder Abschiedsbekundungen werden auch am Leipziger Hauptbahnhof aus den Zügen auf die Gleise geworfen.

Erster Transport führt ins Ghetto Riga

Im September 1941 gibt Adolf Hitler seine Zustimmung, die Juden in Ghettos im besetzten Osteuropa und damit letztlich in die Vernichtungslager zu deportieren. Es werden Sammeltransporte nach Osten organisiert. Tausenden Juden wird zunächst vorgegaukelt, sie würden dorthin umgesiedelt. Die jüdischen Leipziger müssen sich mit nur wenig Gepäck im Sammellager der 36. Volksschule in der Yorkstraße (heute: Erich-Weinert-Straße), einfinden. Nach deren Zerstörung werden Gebäude in der Städtischen Arbeitsanstalt Leipzig in der Riebeckstraße 63 dafür genutzt.

Die Betroffenen werden zunächst schriftlich benachrichtigt. Zuvor müssen sie Vermögen, Wertpapiere, Aktien sowie das Bargeld vor den Behörden offenlegen. Das meiste wird ihnen abgenommen. Der Transport erfolgt in ungeheizten Waggons der 3. Klasse, später nur noch in Güterwaggons.

Der erste sogenannte Leipziger Judentransport verlässt am 21. Januar 1942 die Stadt – damals vom Güterbahnhof Engelsdorf – ins Ghetto Riga. Die dort lebenden lettischen Juden werden vorher umgebracht. Schon am 14. Januar 1942 sagt Leipzigs Oberbürgermeister Alfred Freyberg in seiner Neujahrsansprache – und wohl auch in Kenntnis der bevorstehenden ersten Deportation: „Es ist zu hoffen, dass sich die Zahl der Juden im laufenden Jahre erheblich senken wird.“

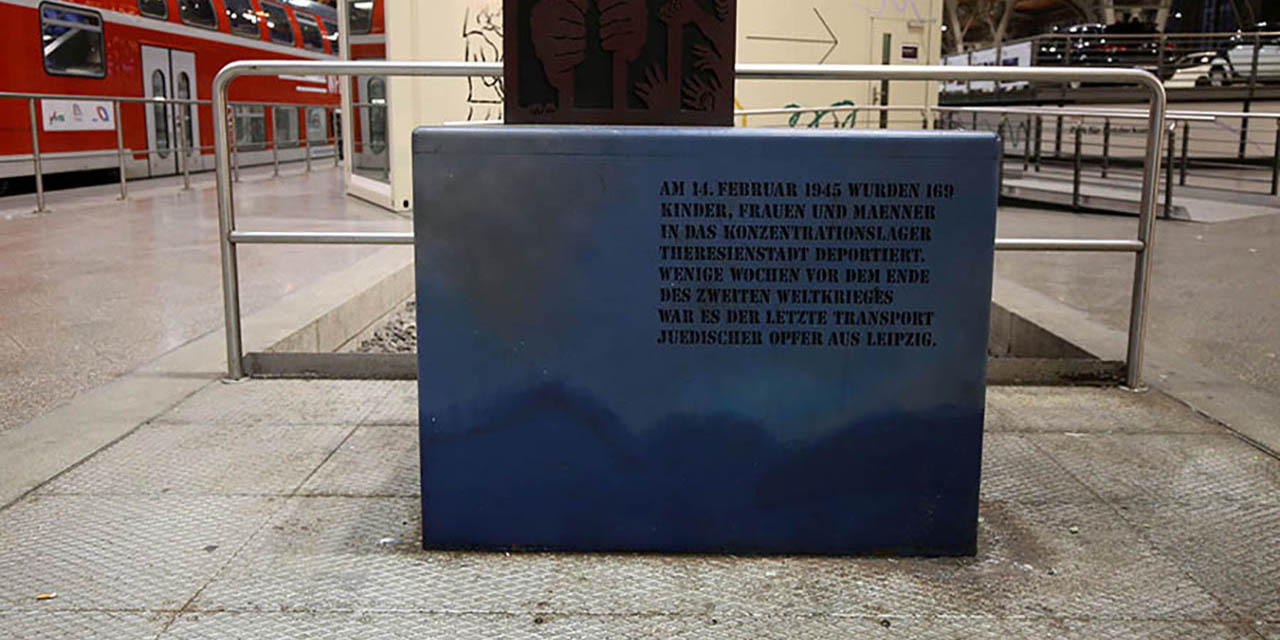

In den Jahren 1942 bis 1945 sind 1.830 jüdische Frauen, Kinder und Männer aus Leipzig nach Riga, Theresienstadt, Belzyce sowie Auschwitz deportiert worden. Bis Februar 1945 finden neun Deportationen aus Leipzig statt. Noch am 14. Februar 1945, also wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, werden vom Hauptbahnhof 169 Menschen in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Von den 1.830 deportierten jüdischen Leipzigern haben kaum mehr als 220 Menschen überlebt.

Am Mahnmal auf dem Hauptbahnhof steht eine Inschrift:

ZUM GEDENKEN AN ALLE OPFER VON NS-VERBRECHEN,

DIE IN DEN JAHREN 1933 BIS 1945

ÜBER DAS LEIPZIGER EISENBAHNNETZ

IN ZWANGS- UND TODESLAGER VERSCHLEPPT WURDEN.

Viele Schicksale jüdischer Mitbürger sind ebenfalls in der Dauerausstellung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig im Alten Rathaus aufgearbeitet. Das Museum hat zusätzlich ein Online-Recherche-Tool „Leipziger Opfer des Nationalsozialismus“ aufgebaut.

Stand: 27.01.2025